肥料袋の表示

袋の表面には、商品名、容量、製造会社名、販売会社名等が記されています。

商品名の数字には注意。窒素:リン酸:カリの含有率が記されている場合や、15-15-10のそれぞれの一の位をとって、「550」と表示されたり、16-16-16の合計値である「48」と表示されてる場合があります

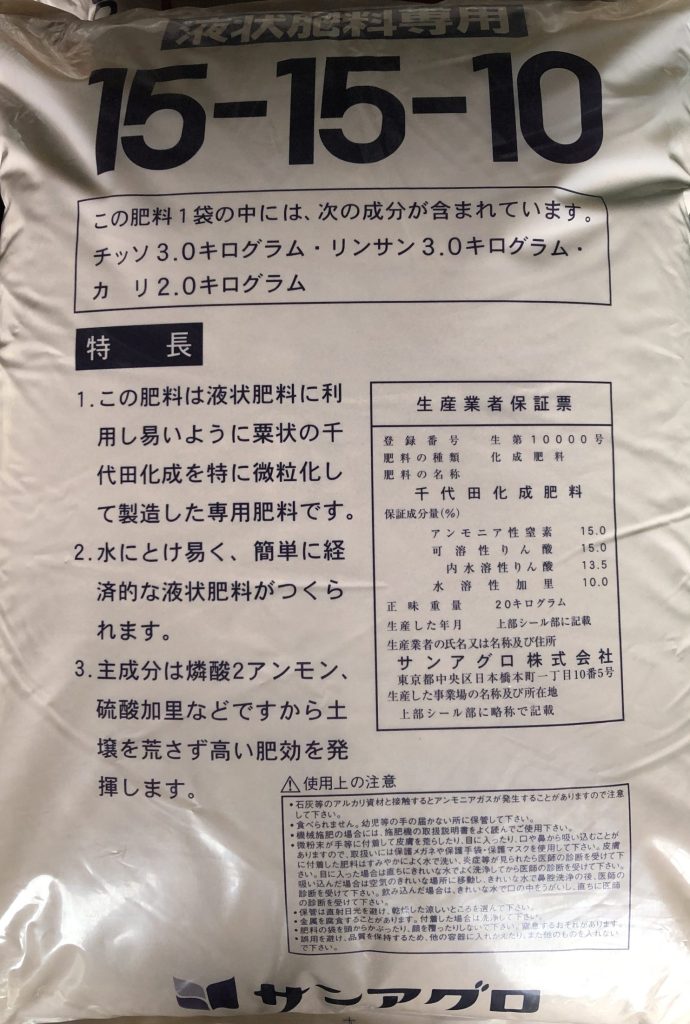

袋の裏面には、生産業者保証省、特徴、使用量、注意事項が記されている。

生産業者保証表の代わりに、肥料取締法に基づく表示、地力増進法に基づく表示が記されている場合がある。

登録番号は、国や県に登録さた番号で、登録番号がないものは肥料として認められていない。

肥料のい種類は、化成肥料、堆肥、炭酸カルシウム肥料などの種類が記載されている。

保証成分(%)は正味容量に対し何%含まれているかが表示されている。左の画像ではアンモニア性窒素が15.0なので、20×0.15=3kg含まれているという意味です。

なお、土壌改良剤は、肥料ではないので、生産者保証表等の表示はありません。

どっちの肥料を使いますか

20kgの肥料がAとBの二種類あります。三要素(N-P-K)の比率は、A肥料が、16-16-16、B肥料が8-8-8の場合、どちらを使いますか。

・A肥料20kgあたりのN-P-Kの量は、3.2kg-3.2kg-3.2kg

・B肥料20kgあたりのN-P-Kの量は、1.6kg-1.6kg-1.6kg

| 肥料名 | メリット | デメリット |

| A肥料(16-16-16) | ・作業効率が優る(一度に多くの肥料三要素を散布するすることができる) | ・散布ムラによる肥料過剰の影響が出やすい (例:芝の色ムラになる) |

| B肥料(8-8-8) | ・安全(散布ムラによる肥料過剰の影響が出にくい) | ・作業効率が劣る(同じ肥料成分を散布する場合には、A肥料の2倍の量を散布する必要がある。 |

肥料の散布に不慣れな方、肥料の散布ムラに敏感な作物を栽培している方は、B肥料をご利用することが無難だと思います。

注:肥料の三要素以外に微量要素が含有されている場合や効果の現れ方の違い(遅効性/即効性)を考慮していません。

肥料の要素と働き

| 要素 | 特徴・働き | 欠乏すると | 過剰になると |

| 窒素(N) | <肥料三要素> 葉や茎の伸長を促して、植物の体を大きくする タンパク質・体を作る 細胞の分裂・増殖を促す 養分の吸収・同化作用を促進する | 根が伸びない、丈が低い、収量が減る 古い葉から黄色く小さくなる(古い葉から新しい葉に栄養を送ることで、古い葉から黄色くなる)。 生育不良 | 葉の色がどす黒くなる 花や実が付かないことがある |

| リン酸(P) | <肥料三要素> 根の発育、茎の枝分かれ(分げつ)や葉数の増加を盛んにし、開花・結実を促す 実肥と呼ばれ、葉つき、実つきをよくする 核酸や酵素を作る エネルギー代謝に関係 発芽力を高める | 粘りが不良 アントシアニンが蓄積し始め、葉が紫色になる 葉が小さく生育も悪く 開花の遅れ リン酸を吸収しようとして、根が伸びる | 過剰害は現れにくい 病害に弱くなることがある 長期間多量に与え続けると土壌に蓄積されて土壌病害の発生原因になる |

| カリ(K) | <肥料三要素> 根や茎を丈夫にして、開花・結実を促進する 根の成長の欠かせない 細胞液の浸透圧の調整 タンパク質合成に関与 細胞の硬化 開花・結実の促進 光合成能の維持 | 浸透圧の維持ができなくなり、葉は黒ずんだ緑色になり、葉の緑が褐色になる 葉肉に褐色の斑点が生じる 下葉から病状がでる | カルシウム・マグネシウムの吸収を阻害 マグネシウム欠乏を引き起こす |

| カルシュウム(Ca) | <二次要素> 細胞組織を強化し、強いカラダを作る 細胞膜や細胞壁を強化し病害虫に負けにくい強いカラダにする 体内の有機酸の中和 タンパク質合成に関与 硝酸態チッソの吸収の促進 カリウム・マグネシウムの吸収の調整 土壌を中性に保つことにより、土壌の保肥力の増大、リン酸の有効化、微生物活性の増大、団流構造の形成など幅広い土壌改良効果がある | 病気が発生しやすくなり、葉や茎、根の生育も悪くなる。 葉の色は褐色になり湾曲する 歯には褐色の斑点、激しければ成長点が枯死する トマトの実の尻が欠ける、葉が縮れて小さくなる | 土壌がアルカリ性になり、マンガン・ホウ素などの微量要素欠乏を起こしやすくなる |

| マグネシウム(Mg) | <二次要素> リン酸の吸収を助け、葉緑素の成分となる 葉緑素を作る 糖類・脂肪・核酸などのなどの合成に関与 体内でのリンの移動を助ける | 下葉から病状がでる クロロヒル(葉緑素)の欠乏で、葉が広く(大きく)なる 葉脈間が黄色になり、ひどいと黄褐色になり枯死する | 土壌がアルカリ性になり、微量要素の欠乏症が出やすい |

| 硫黄(S) | <二次要素> タンパク質などの合成、葉緑素の生成に間接的に関係する 根の発達を助ける タンパク質の合成に関与 葉緑素の生成を助ける | 根の張りが悪くなり、生育不良 全体が黄化し、光合成力も低下し、収穫量が減少する | 硫酸により土壌が酸性になり、根が障害を受ける |

| 鉄(Fe) | <微量要素> 光合成の化学反応に関係する酵素を構成する成分 根の呼吸、養分吸収に深く関わる 葉緑素の生成を助ける | 新しい葉から黄色くなる(鉄は古い葉から新しい葉に移動できないため) 新葉から黄白化する 古い葉には欠乏症は出ない 稲は全体に小さく黄色 | ほとんど見られない マンガンやリン酸の吸収を阻害し欠乏症を起こす |

| マンガン(Mn) | <微量要素> 光合成に働く酵素や葉緑素の生成など生理的な作用に重要な元素 植物内の化学合成に欠かせない 酸化還元酵素の働きを強める 葉緑素・タンパク質の生成を助ける | 新しいの葉の葉脈間が薄緑色になる 古い葉には欠乏症が出にくい | 葉に小さい褐色の斑点ができる ひどくなると葉がねじれ奇形化する |

| 銅(Cu) | <微量要素> 光合成と呼吸に関して働く 葉緑素を作る 酸化還元に関与 | 葉が小さく色が淡くなる 炭水化物の生産量が減少する 害虫の被害を受けやすくなる | 葉の先端に紫色の小さな斑点ができる |

| ホウ素(B) | <微量要素> 細胞膜の形成と維持に働き、根や新芽の成長に関係する 繊維作りに欠かせない 細胞膜、通導組織の形成維持 水分、炭水化物、窒素の代謝、糖やカルシウムの吸収、転流に関係 | 新芽が枯れる 成長点が止まり、茎や根の中心が黒褐色に変化し、果実にはヤニがでることがある (カルシウム欠乏とよく似ている) | 葉が黄化し、枯死する |

| 亜鉛(Zn) | <微量要素> 植物成長ホルモンを調整し、細胞分裂に必要な元素 各種酵素を作る 酸化還元作用に関与 葉緑素や生長促進物質の生成に役立つ | 葉が小さくなり、葉脈間が黄色になる | 先端が黄化し、歯に褐色の斑点ができる |

| 塩素(Cl) | <微量要素> 光合成に働く酵素をマンガンとともに触媒する 光合成による炭水化物の合成や酸素の発生、デンプンやセンイの生成に関与 炭水化物の移動を助ける 窒素の過剰吸収を抑え、ミネラルの吸収を良くし、病害抵抗性を高める | 新芽が黄化したり、葉の先端が枯れる | 葉の先端から葉の縁にかけて枯れ、葉脈間の色も薄くなる 土壌が酸性になり、リン酸やカリウムの吸収を妨げる。 作物のセンイが多くなり、硬く品質の悪いものになる |

| モリブデン(Mo) | <微量要素> 硝酸還元に働く酵素の構成成分、硝酸態窒素のタンパク質同化に働く 体内の化学合成を助ける 酸化還元酵素を作る | 葉の縁が内側に巻き込んでコップ状になる | 葉に灰白色の斑点ができる |

| ニッケル(Ni) | <微量要素> 尿素を分解する酵素の構成成分 作物の生長を促進し、土壌の肥沃度を向上させる 土壌中の栄養素のレベルを増加させ、有毒成分のレベルを減らす | 葉が黄化し、白く枯れる | 生育を阻害する恐れがある |

| ケイ酸(Si) | <有用要素(必須要素ではない)> イネ科などのカラダを強くする 微量要素に属さないが特定の作物には大きな効果を発揮する | – | – |

| ナトリウム(Na) | <有用要素(必須要素ではない)> サトウダイコンなどが多く必要とする | – | – |

| コバルト(Co) | <有用要素(必須要素ではない)> 根粒菌の窒素固定に重要な役割を担う マメ科作物の生育を促進する | – | – |

| 炭素(C) | <生体構成要素> | – | – |

| 水素(H) | <生体構成要素> | – | – |

| 酸素(O) | <生体構成要素> | – | – |